La signalisation ferroviaire

Commande centralisée de la circulation

Définition de la CCC

Système utilisé en cantonnement automatique, selon lequel la marche des trains ou des locomotives est autorisée par l'indication des signaux de canton qui l'emporte sur la priorité des trains, qu'ils circulent en sens contraire ou se suivent sur la même voie. Si on analyse cette définition, on se rends compte qu'en CCC, il n'y plus d'ordre de marche. En fait, oui, il y en a, mais ils sont donnés par les signaux eux-même. La sécurité en CCC repose sur la fiabilité du système, et l'obéissance stricte aux indications de signaux. Sur une voie contrôlé par la CCC, chaque aiguillages (manuels ou électriques) est enclenchés, chaque signal (approche ou contrôlé), et chaque pont levi. C'est à dire qu'il est impossible de bouger une de ces composantes sans que le système ne soit au courant. Dans un système de CCC, on peut savoir en tout temps où se trouve chaque train.

Si une portion de voie doit être sous le contrôle d'un contremaître pour effectuer de l'entretien, alors il n'y plus possible de s'en servir pour la CCC, puisque les contrôles ne sont plus accessibles. Il revient alors au contremaître de gérer le trafic sur cette portion de voie.

Placement des signaux

Les signaux ne sont pas placé au hasard le long de la voie. Leur placement obéit à quelques règles simples:

- Distance minimale de freinage

- Longueur des trains

- Nombre d'arrêt à faire (surtout dans le cas des trains de passager)

Système à deux cantons

La distance minimale de freinage est le principal facteur de design d'un bon système de signalisation. Pour augmenter au maximum la capacité d'une ligne, on doit faire circuler les trains les plus près entre eux. Mais comme un train est un véhicule lourd, il demande un certaine distance pour effectuer un arrêt. Deux contradictions. Au contraire d'une automobile, on ne peut pas donner un signal d'arrêt subitement à un train. La distance de freinage d'un lourd convoi est souvent au-delà de ce que peux voir l'ingénieur en avant de lui, même par beau temps sur une ligne droite. On doit donc ajouter un signal, pour le prévenir que le prochain sera un signal d'arêt. Mais où placer ce signal? Le signal d'approche devra être placé à une distance le séparant du signal d'arrêt égale ou supérieure à la distance de freinage du train ayant la plus grande distance de freinage. Si on s'en tient à ce principe, nous avons un système de signalisation à trois aspects, et deux cantons.

C'est-à-dire que lorsqu'un train reçoit un signal de voie libre, il y a un minimum de deux cantons de libre devant lui. Le signal immédiatement derrière le premier train affichera un signal rouge, alors que le second signal derrière affichera un aspect d'approche (jaune). Le second train ne figure pas sur les dessins. Donc, le deuxième train, arrivant au signal jaune devra entammer immédiatement sa séquence de freinage, car le prochain signal est rouge. Comme la distance est mesurée en fonction du train ayant la plus longue distance de freinage, la distance entre les signaux risque d'être très longues.

Système à trois cantons

Il existe une solution de rechange, pour permettre à train ayant une courte distance de freinage de circuler dans ce système, sans pour autant mettre en péril la sécurité d'un train ayant une longue distance de freinage: le signal d'approche avancé. Dans ce cas, on ajoute un autre signal d'approche entre le signal de voie libre et le signal d'approche. Ce signal affichera une lumière clignotante jaune, ce qui voudra dire que trois cantons de libre séparent maintenant le train de son signal d'arrêt. On appelle ce système "quatre cantons, trois aspects". Ce système est beaucoup plus flexible, car les cantons peuvent être plus courts. Dailleurs, en examinant de près le ci-bas et celui ci-haut, vous remarquerez que la distance séparant le train du signal d'arrêt est la même. Un train très pesant pourra entammer immédiatement son freinage au passage du signal d'approche avancé. Un train léger (comme un train de passager), pourra faire fi du signal d'approche, et débuter son freinage uniquement au second signal.

Je n'ai pas nommé la vitesse de la ligne ou celle des trains comme facteur déterminant dans le placement des signaux. La raison est simple: la vitesse du train est forcément incluse dans la distance de freinage. Plus la vitesse est élevé, plus la distance de freinage seras longue. Ainsi, lorsqu'on dit que les signaux sont placés selon la plus grande distance de freinage du plus pesant train, on inclu forcément la vitesse la plus rapide aussi.

La longueur des trains entre aussi en ligne de compte. Les trains modernes peuvent atteindre plus de deux milles, soit souvent plus que la distance entre deux signaux. On peut tolérer qu'un train occupe deux circuits de voie, soit le circuit d'un signal d'approche, et le circuit d'un signal contrôlé. mais généralement, les designers évitent qu'un train occupent deux circuits de voie contrôlée. Si le train occupe deux circuits de voie contrôlée, c'est donc dire qu'il bloque plusieurs possibilités de route. Par contre, lorsque les embranchements sont très rapprochés, comme dans le terminal de Montréal ou de Québec du CN, on accepte qu'un train occupe plusieurs signaux contrôlés. Dailleurs, dans ces terminaux, il n'y a souvent même pas de signaux d'approche! Les signaux sont câblé de façon à ce qu'un signal contrôlé affiche une signal d'approche pour le signal suivant, et ainsi de suite. Un signal se comportera comme un signal d'approche ou un signal contrôlé selon la longueur de route libérée par le CCF sur son écran.

Finalement, le nombre d'arrêt à faire compte dans l'emplacement des signaux en CCC. Une ligne de train de banlieue à des caractéristiques de trafic forts différentes de celle d'une ligne intercité. Imaginez des cantons de plus de cinq milles sur une ligne de banlieu! Un train devrait attentre que le train devant lui ait parcouru le canton au complet (et avoir fait tous les arrêts sur ce canton, 10 en moyenne!) avant d'avoir un signal... d'approche! Dans le cas des arrêts fréquents, on instaure des cantons très courts. Les distances de freinages sont aussi très courtes, et les arrêts, très fréquents. Pour la ligne intercité, où les caractéristiques sont à l'inverse des lignes de banlieu, les cantons sont généralement de l'ordre de deux à cinq milles.

Donner les signaux sur les ondes

En CCC, plusieurs chemins de fer demandent aux équipes de trains de nommer les signaux qu'ils rencontres, spécialement en territoire de voie simple. La raison en est surtout une de sécurité. Un train voyant un signal de voie libre devant lui à l'approche d'une voie d'évitement, et qui entendra un autre train nommer le même signal à l'autre extrémité de la voie d'évitement, saura qu'il y a un problème. L'autre train devra logiquement nommer un signal de marche à vue ou un signal de vitesse normale à arrêt. Les équipes de trains peuvent aussi savoir où sont les autres trains par rapport à eux.

De plus, il est fréquent d'entendre des équipes de train nommer les signaux dans le cas où le train doit reculer dans un enclenchement. L'ingénieur ne voit pas les signaux derrière son train. Les indications lui sont reléguées par l'autre ingénieur, posté à l'arrière. Entendez un exemple de nomenclature ici.

Transport Canada exige aussi des compagnies de chemins de fer que tous les employés à bord d'une locomotive et qui sont régies par le REF, nomment les signaux à voix haute, que ce soit sur les ondes, on non.

Écran du CCF en CCC

L'écran du CCF en CCC lui sert à donner les autorisations aux trains, afin que ceux-ci poursuivrent leur marche. Voici quelques exemples d'écrans avec les explications qui s'imposent. Notez que les écrans peuvent varier d'un chemin de fer à l'autre, selon le logiciel utilisé. Mais ils se ressemblent tous dans l'ensemble.

|

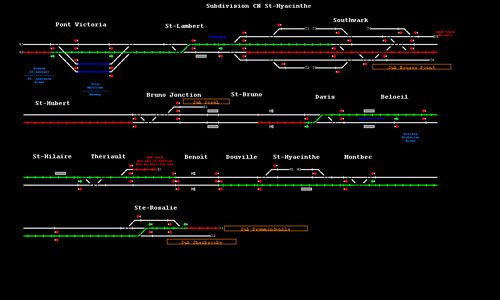

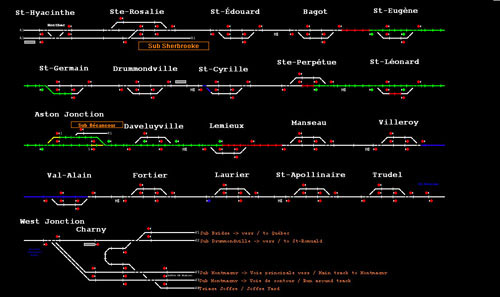

| Diagramme: Ce diagramme représente la subdivision de

St-Hyacinthe. La particularité d'un écran de CCF, c'est que le diagramme

est linéaire (aucune courbe), et il n'est pas à l'échelle. Il sert à

fournir une représentation graphique de la réalité, et à mettre les

éléments (signaux, aiguillages) en relation les uns aux autres.

Normalement, le territoire contrôlé est représenté sur la totalité de

l'écran, de façon à pouvoir le voir d'un seul coup d'oeil. Lignes blanches: Les lignes blanches indiquent que la voie n'est ni occupée par un train, ni bloqué pour un contre-maître, ni libérée pour le passage éventuel d'un train. Lignes bleues: Les lignes bleues représentent une partie de voie réservée à un contre-maître. Lignes vertes: Les lignes vertes montrent que le CCF a libéré la voie pour un train. Lignes rouges: Les lignes rouges montre les circuits de voie, c'est-à-dire que le système a détecté un train. Notez que les trains n'avancent pas sur cet écran de façon continue. Le déplacement des traits rouges se faits uniquement lorsque le train occupe cette portion de la voie. Deux traits de même longueurs, côte-à-côte, peuvent représenter, dans un premier cas, un tronçon de 5 milles de long, et de 500 pieds de longs dans le second. Évidemment, si la vitesse du train est constante, le trait du tronçon de 5 milles restera allumé bien plus longtemps que le trait du tronçon de 500 pieds. Nomenclature des voies Dans les subdivisions est-ouest, le nord est en haut de l'écran, et l'est, à droite. Dans les subdivisions nord-sud, l'est est en haut de l'écran, et le sud, à droite. Signaux d'approche. Il est important de noter que seuls les signaux dont le CCF a le contrôle sont visible sur cet écran. Les signaux d'approche (ceux qui réagissent uniquement à l'aspect montré par le signal contrôlé) n'apparaissent pas sur ce diagramme. |

|

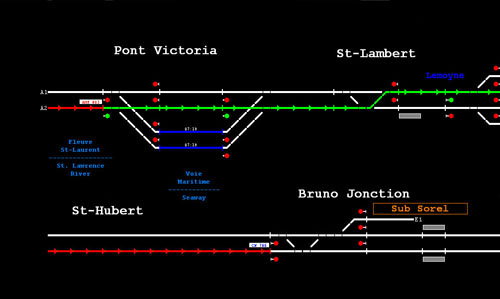

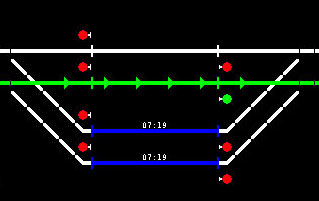

| Sur cet agrandissement de la subdivision de St-Hyacinthe, on

voit que le train AMT 803 est sur le pont Victoria. Est-il au milieu du

pont, au bout est ou au bout ouest? On ne le sait pas. Et ce n'est pas

vraiment important de toute façon. Mais on voit que le CCF a libéré le

signal de St-Lambert, ET qu'il a enligné le train pour passer de la voie

sud, à la voie nord. Un contre-maître occupe la voie de contournement du Pont Victoria. L'heure à laquelle expire son POV (07:19) est affichée. Le train CN 786 est aux environs de St-Hubert. Les flèches ajoutées aux traits nous montre que le train se dirige vers l'est. Le signal de Bruno Jonction ne lui a pas été donné. Il peut y avoir plusieurs raisons: Le CCF veut attendre le passage du train AMT 803 (soit pour faire desecndre ce train sur la voie sud, soit pour monter le CN 786 sur la voie nord), le train CN 786 devra reculer au triage de Southwark (donc, il n'a pas besoin d'aller plus loin), soit que le train est arrêté pour une inspection suite au déclenchement d'une alarme, etc... |

|

| Voici un diagramme de subdivsion à voie simple. On y dénote

les nombreuses voies d'évitement. Comme dans le diagramme de la

subdivision de St-Hyacinthe, le dessin n'est pas à l'échelle. Ce n'est

qu'une représentation graphique. La longueur des voies d'évitement varie

du simple au double, alors que sur le dessin, elles ont toutes la même

longueur. Planifier les rencontres sur une subdivision à voie simple est

bien plus difficile que sur une subdivision à voie double.

|

|

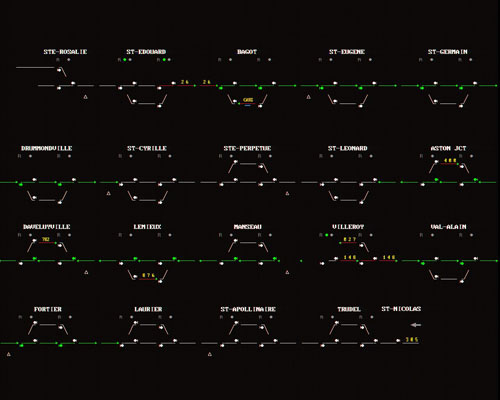

| Logiciels. Plusieurs compagnies fabriquent des

logiciels pour la CCC. Certains chemins de fer peuvent s'offrir le luxe

de faire développer des logiciels qui répondent exactement à leurs

besoins. C'est un peu le cas du nouveau logiciel de CCC du CN, RTC II,

développé par le CN et la firme Seimens. Dans l'image ci-haut, vous

voyez une reproduction de l'écran de CCC tel qu'il a existé au CN

pendant plusieurs années. Vous pouvez comparer cet écran avec celui plus

haut, qui provient du logiciel Train Dispatcher, de la firme Signal Computer Consultant. Train Dispatcher est aussi disponible pour les amateurs, sous forme de simulateur.

Dans la version ci-haut, notez quelques symboles différents, dont la lettre "R", signifiant la présence de réchauffeur d'aiguillage pouvant être mis en fonction par le CCF. |

En détail

|

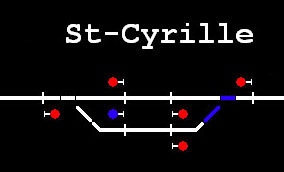

| Voie d'évitement. Étudions en détail comment un CCF

peut travailler avec cet outil qu'est la CCC. Voici une voie

d'évitement. Le CCF veut y faire une rencontre. Sur les sytsèmes

modernes de CCC, le CCF n'a besoin que de pointer le premier signal à

être libéré. Puis, il pointe sur le dernier signal à être libéré. Il

peut y avoir plusieurs signaux et aiguillages entre les deux signaux

sélectionnés. Le système va automatiquement calculer le chemin le plus

court, va libérer tous les signaux (lorsque c'est possible), et va faire

orienter tous les aiguillages (lorsque possible. L'aiguillage ne doit

pas être occupé par un train, libérée pour une autre route ou

non-fonctionnel). Si une route conflictuelle devait se trouver entre les

signaux (comme la traverse avec un autre chemin de fer, ou une route

inverse déjà libérée), le système en avertira le CCF qui prendra la

décision. De plus, certains systèmes peuvent mettre en mémoire la route

demandée et ne libérer que les portions de route libres au moment de la

commande. Les autres portions seront libérées au fur et à mesure

qu'elles se libéreront. Sur le dessin, notez que la position de

l'aiguillage est clair. Confirmation. Sur la plupart des systèmes, le ligne verte solide apparaît uniquement une fois que l'ordinateur de CCC a reçu la confirmation que tous les éléemnts (signaux, aiguillages) dans le champs étaient dans la position demandée. Dans certains systèmes, la ligne verte clignote entre le moment où le CCF a émis la commande, et celle où la confirmation revient. |

|

| Problème. Il arrive, pour différentes raisons, qu'un

signal ou un aiguillage n'obéisse pas à la commande du CCF. Dans ce cas,

il apparaîtra en bleu sur l'écran. Le CCF a plusieurs options: Il peut

réessayer d'envoyer la commande. Un morceau de glace pris dans

l'aiguillage pourra être délogé. S'il s'agit de problème de

communication, le problème peut être intermittent. En cas d'échec, il

peut demander au train d'opérer manuellement l'aiguillage (lorsque c'est

possible), ou donner une règle 564 pour permettre au train de franchir

un signal rouge. Comme le reste du système fonctionne, le CCF peut

s'assurer qu'aucun autre train n'occupe la voie devant le train arrêté

au signal défectueux. Dans tous les cas de malfonctionnement persistent,

les employés d'entretien doivent être avisés, et réparer le trouble

dans les plus brefs délais. |

|

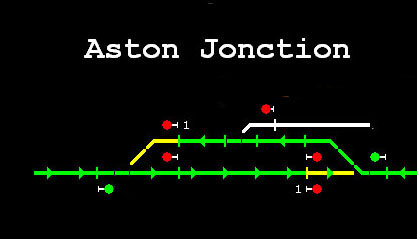

| Rencontre. Déjà, le système CCC a fait évoluer de

façon importante la gestion du trafic ferroviaire. De nos, jour, la mise

en mémoire des routes augmente encore plus la capacité des lignes

ferroviaire. Dans l'exemple ci-haut, deux trains doivent se croiser à

Aston jonction. Le CCF a choisi cet endroit car il connaît bien la

subdivision et les temps de parcours (un atout indispensable). Les temps

de parcours peuvent facilement varier selon le type de train (passager

ou marchandise), le tonnage et les particularités de la voie. Il sait

que les deux trains se rencontreront là, et en plus, il prédira quel

train arrivera en premier à la voie d'évitement. Comme la plupart des

voies d'évitement sont limitées à 15 mi/h, il doit aussi prendre cela en

considération. Un train de 10 000 pieds est beaucoup plus long à entrer

dans la voie d'évitement qu'un train de 2000 pieds! Une fois la meilleure place de rencontre déterminée, il peut libérer les signaux pour les trains jusque là, et faire tourner le bon aiguillage. Une fois cela fait, il peut mettre en mémoire les actions subséquentes, soit faire tourner l'aiguillage derrière le train qui entre dans le voie d'évitement (une fois le train entré), et libérer cette route. Il peut aussi demander au système de libérer la route pour le train dans le voie d'évitement, une fois que l'autre train aura passé. Les routes mises en mémoire sont représentées en jaune. Le chiffre "1" près du signal indique qu'une route est mise en mémoire pour ce signal. Certains systèmes acceptent jusqu'à 5 routes en mémoire à la fois, d'autres, plus. |

|

|

| Fleet (signal flottant). Un signal flottant

est un signal qui se libérera automatiquement, dès que ce sera possible.

En fait, c'est l'équivalent de convertir un signal de CCC en signal de BA. Un fleet,

contrairement à une mise en mémoire, demeure toujours en vigueur. La

mise en mémoire s'efface dès que le train entre dans la route libérée.

Le signal flottant doit être annulé par le CCF. Dès que le canton devant

ce signal sera libre, il se libérera de nouveau. On se sert de cette

approche lorsque plusieurs trains se suivent à intervalle rapprochée,

comme dans le cas des trains de banlieue circulant sur une voie

directionnelle (voie double). Pour deux à trois trains se suivant, la

mise en mémoire de route est une meilleure approche. Dans le système de Signal Computer Consultant, les signaux flottant sont représenté par un rond gris au dessus du signal. |

|

| Permis d'Occupation de la Voie. Lorsque le CCF émet un POV

pour un contre-maître, le CCF ne doit plus libérer les signaux pour

cette portion de la voie. Afin de prévenir les accidents, le système

affiche le canton en bleu. Il n'y a aucun code qui est échangé entre

l'ordinateur de la CCC et le champs lorsque le CCF mets un signal, un

aiguillage ou un canton en bleu. Ce n'est qu'une information locale, qui

est sur l'écran du CCF pour l'empêcher de libérer par inadvertance un

canton occupé par de la machinerie (qui n'affecte pas les circuits de voie, et donc, qui est invisible au système). Certains POV

ne concernent que des travaux en dehors de la voie (comme l'entretien

de la structure d'un pont). Même si une limite de vitesse peut être

imposée au train (qui doit se signaler au contre-maître mentionné dans

le POV avant d'entrer dans ses limites), ce type de POV n'apparaît pas sur l'écran du CCF.

|

|

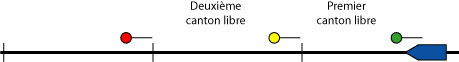

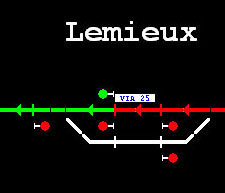

| Identification des trains. Finalement, voyons comment

le système de la CCC peut identifier un train, alors que la seule façon

pour lui de savoir si un train occupe un canton ou pas, c'est de voir

s'il y a court-circuit entre les deux rails. Le truc est simple. Au

départ du train de son point d'origine (généralement un triage), le CCF

"crée" le train dans le système. Il indique au système le numéro du

train et une référence croisée se fait dans la base de données du

système. Cette base de données contient toutes les informations sur ce

train: tonnage, longueur, destination, etc... De cette façon, le CCF a

accès à toutes les données du train en un clin d'oeil.. Lorsque le train

passe sur un joint de rail entre deux cantons, il occupe au moins deux

cantons: celui d'où il vient, et celui où il va. Les longs trains

peuvent occuper plusieurs cantons à la fois. Le système déduira

automatiquement que le train qui occupe le nouveau canton, est forcément

le même qui occupe, au même moment, le canton adjacent! Simple,

n'est-ce pas?

Dans l'exemple ci-haut, le système déduira facilement que le train occupant le bloc libéré (en vert) est le VIA 25, puisque c'est ce train qui occupe le canton adjacent, et que le VIA 25 occupera, l'instant d'un court moment, les deux cantons (le rouge et le vert) en même temps. |