La signalisation ferroviaire

Color-light

1904.

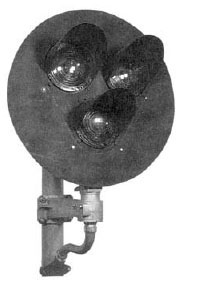

C'est cette année-là, qu'on installa le premier signal de type

color-light dans le East Boston Tunnel. Par le suite, le Long island RR

commença à signaler sa ligne vers le Grand Central Terminal du New York

Central. L'ère des signaux n'ayant pas de bras commençait.

1904.

C'est cette année-là, qu'on installa le premier signal de type

color-light dans le East Boston Tunnel. Par le suite, le Long island RR

commença à signaler sa ligne vers le Grand Central Terminal du New York

Central. L'ère des signaux n'ayant pas de bras commençait.

Deux handicaps ont empêché ce type de signal d'apparaître plus tôt: la faiblesse des lampes incandescentes en plein jour (lumière difficilement visible contre le soleil), et la difficulté de colorer des vitres efficacement. Lorsque General Electric mis au point des lampes suffisamment puissante pour être vues en plein soleil, et que Corning Glass résolu le problème de la teinture des vitres, le reste alla tout seul.

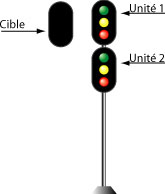

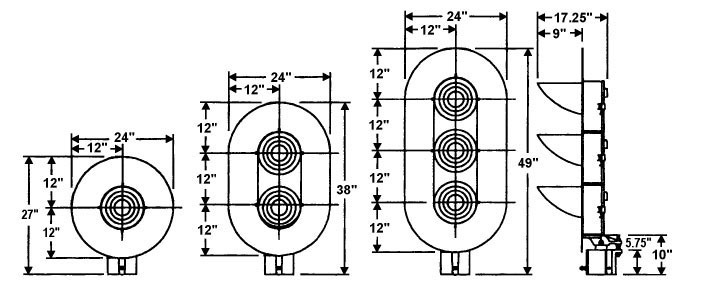

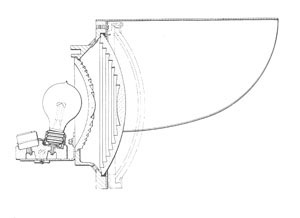

Rapidement, dès 1913, on ajouta aux signaux de type color-light un "doublet", une lentille double à effet de loupe, qui permit de concentrer le faisceau pour que ce dernier soit visible d'aussi loin que 4000 pieds. On ajouta aussi un prisme, qui permit de faire dévier une partie du faisceau afin que le signal soit aussi visible de près, afin d'assurer une pleine visibilité au fur et à mesure qu'on s'approchait du signal. Finalement, un capot, produisant un ombrage constant sur la lentille améliora grandement la performance du signal le jour. Aujourd'hui, comme le montre la photo, les nouveaux signaux de type color-light ont des unités à LED, ce qui donne une couleur très vive, même à contre-jour.

Les signaux de type color-light ont été rapidement adoptés, car comme ils ne contiennent aucune pièce mobile, ils ont été préféré aux sémaphores qui, avec leur mécanisme relativement complexe, étaient beaucoup plus couteux à entretenir. Les color-light ont été dessiné pour remplacer les sémaphores à quadrant supérieur: la lumière verte en haut, comme le bras du sémaphore,. La jaune au centre, comme lorsque le bras du sémaphore est entre l'horizontal et la vertical (45 degrés),. Finalement, le rouge en bas. Donc, les signaux de type color-light possèdent trois lumières par unités. De haut en bas: vert, jaune et rouge.

La position du rouge en bas (que l'on nomme arrangement irlandais) a aussi une notion d'autofiabilité: comme les débris et la neige peuvent s'acumuler sur les capots de lentilles, ils peuvent obstruer la vue de la lentille qui est au-dessus du capot. Or, la lumière rouge étant en bas, aucune neige ne peut s'accumuler pour obstruer la vue (mis à part le fait que le neige peut coller directement sur la lentille).

Sur

un signal de type color-light, les lumières sont regroupées pour donner

les indications. C'est la cible qui détermine le groupement. Une cible

ne comportent que les lumières nécessaires. Si le vert ne s'allume

jamais, alors il ne sera pas présent sur la cible. De plus, si deux

lumières venaient à s'allumer sur la même cible, le signal devra être

considéré comme défectueux.

Sur

un signal de type color-light, les lumières sont regroupées pour donner

les indications. C'est la cible qui détermine le groupement. Une cible

ne comportent que les lumières nécessaires. Si le vert ne s'allume

jamais, alors il ne sera pas présent sur la cible. De plus, si deux

lumières venaient à s'allumer sur la même cible, le signal devra être

considéré comme défectueux.

À

l'époque de leur lancement, les signaux de type color-light ont

rencontré quelques détracteurs. Ils consommaient beaucoup plus

d'électricité que les sémaphores qu'ils remplaçaient. Ce fut assez

problématique, car à la base, le système fonctionne toujours sur des

batteries (voyez la page sur les circuits de voie).

De plus, un sémaphore donne toujours un aspect, que le système soit

fonctionnel ou pas. Le bras sera dans une position quelconque. Lorsque

le système a une défaillance, le bras du sémaphore, par gravité, revient

à l'horizontal pour indiquer un "arrêt". Or, le signaux de type

color-light, peuvent avoir une ampoule brûlée. Dans ce cas, impossible

de connaître l'aspect du signal. Pour palier à ce manque, plusieurs

chemins de fer ont câblés leur signaux pour que ceux-ci donne un aspect

immédiatement plus restrictif en cas de défaillance. Par exemple, si

l'ampoule verte brûle, l'ampoule jaune allumera automatiquement.

Certaines compagnies ont même été jusqu'à câbler le système afin que

l'aspect du signal précédent change aussi pour un aspect plus

restrictif. Cette pratique ne fut pas adoptée universellement, car si le

signal affichait un aspect d'approche au moment de la défaillance, il

donnait automatiquement un aspect d'arrêt. Un ingénieur arrivant en même

temps et voyant le signal changer pour un signal d'arrêt aurait

tendance à freiner en urgence, risquant ainsi de provoquer un

déraillement.

À

l'époque de leur lancement, les signaux de type color-light ont

rencontré quelques détracteurs. Ils consommaient beaucoup plus

d'électricité que les sémaphores qu'ils remplaçaient. Ce fut assez

problématique, car à la base, le système fonctionne toujours sur des

batteries (voyez la page sur les circuits de voie).

De plus, un sémaphore donne toujours un aspect, que le système soit

fonctionnel ou pas. Le bras sera dans une position quelconque. Lorsque

le système a une défaillance, le bras du sémaphore, par gravité, revient

à l'horizontal pour indiquer un "arrêt". Or, le signaux de type

color-light, peuvent avoir une ampoule brûlée. Dans ce cas, impossible

de connaître l'aspect du signal. Pour palier à ce manque, plusieurs

chemins de fer ont câblés leur signaux pour que ceux-ci donne un aspect

immédiatement plus restrictif en cas de défaillance. Par exemple, si

l'ampoule verte brûle, l'ampoule jaune allumera automatiquement.

Certaines compagnies ont même été jusqu'à câbler le système afin que

l'aspect du signal précédent change aussi pour un aspect plus

restrictif. Cette pratique ne fut pas adoptée universellement, car si le

signal affichait un aspect d'approche au moment de la défaillance, il

donnait automatiquement un aspect d'arrêt. Un ingénieur arrivant en même

temps et voyant le signal changer pour un signal d'arrêt aurait

tendance à freiner en urgence, risquant ainsi de provoquer un

déraillement.

Les

signaux de type color-light ont commencé leur brillante carrière avec

les transports en commun (métro et autres). En 1915, The Milwaukee Road

fut le premier chemin de fer à choisir d'implanter des signaux de type

color-light partout, notamment sur sa "Pacific Extension". Puis

ce fut le tour de Lackawanna, Nickel plate Road, Chesapeak & Ohio,

Illinois Central, Rio Grande, Union Pacific et Santa Fe. Le ton était

donné!

Les

signaux de type color-light ont commencé leur brillante carrière avec

les transports en commun (métro et autres). En 1915, The Milwaukee Road

fut le premier chemin de fer à choisir d'implanter des signaux de type

color-light partout, notamment sur sa "Pacific Extension". Puis

ce fut le tour de Lackawanna, Nickel plate Road, Chesapeak & Ohio,

Illinois Central, Rio Grande, Union Pacific et Santa Fe. Le ton était

donné!

Le

type color-light avait un autre défaut: celui de sa hauteur. Trois

unités, de trois lumières chacune, produisent en signal très haut, qui

n'est pas pratique. Lorsque le signal affiche un aspect vert sur rouge

sur vert, par exemple, la lumière verte du haut et la lumière rouge sont

très éloignées, alors que la lumière rouge du centre et le verte du bas

sont très rapprochées, ce qui peut porter à confusion. De plus, la

hauteur de la troisième unité causait problème dans certains lieux

restreints, comme les chemins de fer ayant une caténaire. Pour résoudre

ce problème, US&S inventa, en 1924, le type "V". Ce type de

color-light, inutilisé au Canada, se sert de la même cible que le

searchlight, et dispose les lampes en "V", soit le jaune à gauche, le

vert à droite et le rouge au centre, en bas. Les trois lampes cohabitent

dans le même cabinet pour une raison d'autofiabilité. Supposons que la

porte d'une des lampes demeure ouverte (oublie, vandalisme, vent,

etc...). La lumière du soleil entrant par la porte donnera un faux

aspect. Or, si la même porte sert pour les trois lampes, dans le cas

d'une porte ouverte, le soleil fera "allumer" les trois lampes en même

temps, ce qui ne corrsspond à aucun aspect. Le patron du "V" demeure

encore un des types de signaux les plus populaires des États-Unis.

Le

type color-light avait un autre défaut: celui de sa hauteur. Trois

unités, de trois lumières chacune, produisent en signal très haut, qui

n'est pas pratique. Lorsque le signal affiche un aspect vert sur rouge

sur vert, par exemple, la lumière verte du haut et la lumière rouge sont

très éloignées, alors que la lumière rouge du centre et le verte du bas

sont très rapprochées, ce qui peut porter à confusion. De plus, la

hauteur de la troisième unité causait problème dans certains lieux

restreints, comme les chemins de fer ayant une caténaire. Pour résoudre

ce problème, US&S inventa, en 1924, le type "V". Ce type de

color-light, inutilisé au Canada, se sert de la même cible que le

searchlight, et dispose les lampes en "V", soit le jaune à gauche, le

vert à droite et le rouge au centre, en bas. Les trois lampes cohabitent

dans le même cabinet pour une raison d'autofiabilité. Supposons que la

porte d'une des lampes demeure ouverte (oublie, vandalisme, vent,

etc...). La lumière du soleil entrant par la porte donnera un faux

aspect. Or, si la même porte sert pour les trois lampes, dans le cas

d'une porte ouverte, le soleil fera "allumer" les trois lampes en même

temps, ce qui ne corrsspond à aucun aspect. Le patron du "V" demeure

encore un des types de signaux les plus populaires des États-Unis.

Le signal de type a color-light a ensuite perdu un peu de terrain face au signal de type searchlight, plus flexible, plus sophistiqué, et plus facile d'interprétation, puisque seule la couleur change, et non l'emplacement physique de la source de la couleur.

Mais depuis les années 1980, le color-light a repris du terrain, notamment à cause de son très faible coût d'achat, et d'entretien. Il est le type de signal le plus courant au monde.